-

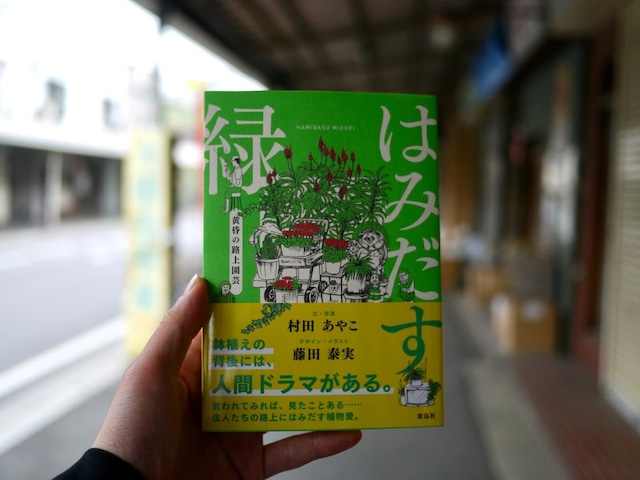

はみだす緑

¥1,760

SOLD OUT

村田あやこ・藤田泰実『はみだす緑』(雷鳥社) 村田さんの前作『たのしい路上園芸観察』では路上園芸を撮り、名付け、分類していましたが、今回は藤田泰実さんのイラストとキャラクターが登場します。 鉢植えの背後にある人間ドラマが、ついにキャラクターとして結実!といったところでしょうか。それぞれの登場人物の癖が強く、道を歩くたびそのひとのことを思い出してしまうほど。 世界は結構変だしたのしいということに、ふたたび気づかせてくれます。観察する目を養えば、自分の住んでいる街すら面白いことで満ち溢れているし、何より言語化することで人と話題に出来て楽しいんですよね。これを読んでぜひ植物談義に花を咲かせましょう。 何を言っているんだ…?と訝しんでいるあなたは、巻末の「路上園芸アイテム集」から読むと良いですね。 「育ちすぎたアロエ」や「小人の置物」、果ては「キリスト看板」など、ああーあれか!と口をついて出ること間違いなし。路上園芸はどこにでもあって、園芸家はどこにでもいる。下を向いて歩こう。

-

翻訳目錄/阿部大樹 著/タダジュン 絵

¥2,200

以下、版元より 言葉の意味はたえず変わっていく。 書き留められるのは、その一瞬にもっていた意味だけだ。 ―――言葉はいつまで、もぞもぞ動く? 2020年に日本翻訳大賞を受賞した、 精神科医が“私的なノート"に書き溜める、 国や地域、時代をまたぐ味わい深いことばたちを、 ひろく紹介する、ちいさな目録。 “名無しの翻訳"、“時代とともに消えた言葉"、“意味の移り変わり"など 私たちの、“くちのききかた"からこぼれた60個の欠片を、 版画家・タダジュンの挿絵とともにしずかに眺める。 【目次】 ・ことばでないもの ・ことばをさかのぼる ・ことばのうつりかわり ・ことばがうまれるとき ・ことばがきえていくとき ・ことばをかきとめる ※各章末には、著者の小エッセイを収録。

-

種から種へ 命つながるお野菜の一生/鈴木純

¥2,640

以下、版元より 植物観察家の鈴木純が、今度は野菜にずんずん近づく! ふだん食卓でなにげなく食べている野菜。私たちが目にしている野菜の姿は、どれも命の途中のほんのひとコマ。 種から種へ、人間に食べられることなく命を全うしていく野菜の姿に驚愕! 野菜を「食べ物」ではなく「生き物」として観察した6年間の記録を、マンガのようなコマ割りで楽しめます。 【目次】 はじめに 第一章 種を食べるお野菜 第二章 実を食べるお野菜 第三章 葉っぱを食べるお野菜 第四章 茎・花を食べるお野菜 第五章 地下部分を食べるお野菜 鈴木家の庭 野菜プレートを食べる コラム おわりに

-

生きものハイウェイ/佐々木洋 著/中村一般 絵

¥1,760

以下、版元より 地図にはないけど無数に存在している 「生きものの通り道」に気づくと世界はもっとおもしろい 生き物ハイウェイとは、生き物の通り道のこと。この本では、私たちの身近な場所に張り巡らされた「生き物ハイウェイ」を、10のフィールドに分けて紹介します。さらに、そこから焦点をより近づけて、電柱・道路標識・プランターの下・中央分離帯・墓石・朽木の中・ドングリ・郵便受け・セーターなど、それぞれのユニークなハイウェイコースを探します。生き物は、昆虫、爬虫類、鳥、魚、哺乳類など、さまざまなタイプが登場。 著者は、30年以上自然観察を続けてきた佐々木洋さん。その経験を活かして、生き物の通り道はもちろん、特徴・出没ポイント・観察時期・名前の由来なども、豊富な知識と雑学を織り交ぜながらユーモアたっぷりに解説。何かが動いているような気配の漂う、中村一般さんのイラストと合わせて、ぜひお楽しみください。 「この世は、私たち人間だけのものではない。無数とも思える人間以外の生き物も暮らしている。そして、それらの多くは、こちらから遠くまで探しに行かなくても、私たちと、時間と空間を共有しているものなのだ。」(─はじめにより)

-

道具のブツリ/田中幸、結城千代子 文/大塚文香 絵

¥2,420

以下、版元より 理にかなったものは美しい 25個の生活道具とそこに隠されたブツリをひも解く、 風変わりで、やさしい、物理学の入門書。 身の回りのものはすべて自然の原理や法則のもと成り立っています。 役に立たないと思われがちな中学・高校で習うブツリが、 実はさまざまな道具がもつ「用の美」の基礎になっているのです。 本書は、誰もが一度は使ったことのある生活道具を 「ながす道具」「さす道具」「きる道具」「たもつ道具」「はこぶ道具」の5つの章に分け、 物理を専門とする教師ふたりが、ああでもない、こうでもないと呟きながら、 道具とブツリの面白い関係について語ります。難しい公式や計算はいっさい出てきません。 点で突き刺すフォーク、慣性の法則で水を切るざる、 無限の刃渡りをもつピザカッター、空中の支点でてこを動かすハサミ…etc. 紀元前に生まれたスプーンや車輪など、 今なお変わらない道具の形やしくみにもう一度目を向けることで、 長い年月を経ても廃れない道具のデザインや機能が見えてくることでしょう。 開くと正方形になる縦長の判型、開きのよいコデックス装。 そして色やテクスチャを版画のように重ねた、 独特な風合いのある大塚文香さんの挿絵にもご注目!

-

星に絵本を繋ぐ/井上奈奈

¥2,200

以下、版元より ドイツ・ライプチヒにて開催された「世界で最も美しい本コンクール2018」で銀賞を受賞した『くままでのおさらい(特装版)』など芸術性の高い絵本を創作し続ける作家・井上奈奈が書き下ろす、「絵本」以外では初となる著書! 本書は絵本を作るという行為が繋いでくれた「世界」についての話であり、 「美しさ」についての話であり、 「絵本を作ってみませんか」というお誘いの本でもあります。 (「はじめに」より) これまで制作してきた絵本の制作ストーリーや細かな拘りポイントを紹介する1章「作品集」、井上さんの普段の絵本の作り方・考え方を工程ごとに丁寧に文章化した2章「絵本を作るときに大切にしている10のこと」、井上さんが講師を務めるワークショップを追体験できる3章「絵本創作ワークショップ」。どれも読み応えのある3章構成です。 多くの美しい絵本を作り出してきた井上さんの創作方法は、はっとするような発見や驚きに満ち満ちています。絵本を作ってみたいという方はもちろん、すべての作り手に読んでいただきたい、創作意欲を掻き立てる一冊です。

-

『百年の孤独』を代わりに読む/友田とん

¥1,298

友田とん『『百年の孤独』を代わりに読む』(早川書房) 「代わりに読む」とは何なのかわからないままに、小説を読み進める驚きやワクワクを、どうにか伝えようと試みます。冗談のような読み方はやがてさまざまな発見を生むことに。弊店でも大好評だった自主制作本、ついに文庫化!

-

Kaguya Planet vol.2 パレスチナ

¥1,650

Kaguya Booksより『Kaguya Planet vol.2 パレスチナ』入荷しました!「語りと報道の偏りに抗して」と題して、これまで日本にあまり届けられてこなかった、パレスチナのSFを紹介する特集が組まれています。特集以外にも小説、インタビュー、対談、イベントレポートなどの掲載も充実。 以下、版元より 語りと報道の偏りに抗して──。 2023年10月7日以降、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃が激化しています。 この攻撃は、決して10月7日に突然始まったものではなく、70年以上にわたる迫害と虐殺の歴史とひと続きの民族浄化です。そして、この惨状を招いてしまった責任の一端は、植民地主義や深刻な人権侵害をずっと見て見ぬふりしてきた国際社会にあります。 日本でSFに携わるメディアとして果たすべき責任は何か。そう考えて、これまで日本にあまり届けられてこなかった、パレスチナのSFを紹介する特集を組みました。 特集では、パレスチナ人作家、パレスチナにルーツのある作家による、パレスチナを舞台にした小説を掲載している他、編集部による解説やテーマに関連したコラムを掲載しています。 『Kaguya Planet vol.2 パレスチナ』コンテンツ ⚫︎小説 ズィヤード・ハッダーシュ「ここの外では」(佐藤祐朔訳) ソニア・スライマーン「ムニーラと月」(岸谷薄荷訳、佐藤まな監訳) タスニーム・アブータビーフ「継承の息吹」(岸谷薄荷訳、佐藤まな監訳) 牧野大寧「城南中学校生徒会役員選挙『カレーVSラーメン』」 ⚫︎コラム 井上彼方「SFとイスラエルとパレスチナ」 堀川夢「英語で読むパレスチナのSF」 齋藤隼飛「プレイヤーへの期待、その裏にあるキュレーターの責任」 鯨ヶ岬勇士「スーパーヒーローはどこにいるのか。それはあなたかもしれない。」 ⚫︎PICK UP 『野球SF傑作選 ベストナイン2024』 『SF作家はこう考える 創作世界の最前線をたずねて』 ⚫︎インタビュー 映画『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』総監督・村瀬継蔵&特撮監督・佐藤大介 インタビュー SF作家対談 天沢時生×水町綜「不良とバイクとSFと」 ⚫︎イベントレポート IMAGINARC 想像力の音楽 ⚫︎VGプラスの活動報告

-

Lil (W)AVE 第二集:再会 / reunion

¥1,000

第一集に続き仕入れました!合わせてどうぞ〜! 以下、版元より 音楽にまつわる小説やエッセイなどを収録した文芸ZINE『Lil (W)AVE』(リル・ウェイヴ)の第二集。 『Lil (W)AVE』は音楽メディア『musit』発行のZINE『(W)AVE』(ウェイヴ)から派生したシリーズで、音楽にまつわる小説やエッセイなどの文芸分野に特化した文庫本サイズのZINEとなる。2023年8月の創刊号・第一集に続く第二集は、計6名の書き手による小説/エッセイを収録。「再会」をテーマにそれぞれの感性で書き綴った6篇をお楽しみいただきたい。 なお、2024年末には第二集と対になるテーマ「別離」を冠した第三集も刊行。寄稿者などの詳細は秋頃に告知予定。 ▼収録内容 ◎さようなら、すばらしきアリクイの地 大滝のぐれ/小説 ◎KIMIGAYO! : Or The Hymn To DyE Riku Ishihara/エッセイ ◎TOWA TEIをクロさんの部屋で。 近視のサエ子/エッセイ ◎ミルルの生き地獄 伊藤なむあひ/小説 ◎美しき空気 あるいは、光を惜しむ 鈴木レイヤ/小説 ◎フィクションあこがれ 對馬拓/エッセイ ▼仕様 サイズ:A6(文庫サイズ) ページ:本文114ページ(+表紙) ▼クレジット 編集・写真・デザイン・DTP:對馬拓(musit) 企画・制作:株式会社ラスファクトリー

-

天使についての試論/伊藤なむあひ

¥1,584

伊藤なむあひ『天使についての試論』サイン本です!「私は割れていない天使たちと、天国の隣にある小さな島で暮らしている」(表題作「天使についての試論」より)

-

料理の意味とその手立て

¥2,530

*7月2日追記:再入荷致しました! ウー・ウェン『料理の意味とその手立て』(タブレ) 使う材料や手順は少なく、それでいて素材の味を引き出すためによく考えられたレシピが並びます。料理を作るよろこびや食べるたのしみ、そして理屈や考え方も教えてくれるので、長く付き合える本になっています。 日本が水中心であるのに対し、ウー・ウェンさんの育った中国は油が中心。太白ごま油にねぎ油、ピーナッツオイルなど、さまざまな種類の油は日本でいう出汁に当たります。だから油はケチらず買うのがおすすめなのだそうで。 …というわけで、私もスーパーで太白ごま油を買い求め、もやし炒めを作ってみました。もやしのひげ根を一つ一つ取り除き、油ともやしの水分の立てる音に耳を澄ませ、色の変化を注意深く観察する。味付けは塩、胡椒にお酢。これだけ! なのに、驚くほど美味しいんです。もやし炒めはごちそうです、と帯にありますが、まさにその通り。よかったら、これだけでも試してみて下さい。他のレシピも気になってくるはずです。 『代わりに読む人0 創刊準備号』の「2021年に読んだ本」にて海乃凧さんがこちらの本を紹介されていたのをきっかけに仕入れてみたのです。合わせてチェックしてみて下さい〜!

-

まちの文字図鑑 よきかなひらがな / 松村大輔【著・写真】

¥2,200

SOLD OUT

以下、版元より ブックデザイナーが津々浦々でみつけた 個性あふれるタイポグラフィ 日本全国で集めた個性豊かな「まちの文字」の図鑑。第一弾は、ひらがな編。ブックデザイナーである著者が集めた、「フォントにない」まちの文字の中から、デザイン的に優れた約350のひらがなを厳選して五十音順に掲載、字源とともに紹介している。ページをめくると、とりあげられた文字の全体像と所在地が現れる。まちの文字は、看板職人の手描き文字やレタリング全盛時代のバリエーション豊かな文字、書体デザイナーの競演する舞台。たくさんの「よきかな」がある町を訪れるガイドとしても活用できる1冊。

-

まちの文字図鑑 ヨキカナカタカナ / 松村大輔【著・写真】

¥2,200

SOLD OUT

以下、版元より ハイカラで明るい文字のかたち 街は、看板職人や、ネオン職人、書体デザイナーのハイカラでオシャレなカタカナであふれている。全国の個性あふれる約470のカタカナを、1文字ずつ取り出してみると、初めて気づくことがいろいろ。また、看板・ネオン制作の現場を訪れ、職人の方の文字づくりを取材した。戦後の屋外広告をタイポグラフィとして見直しアーカイブする試み。

-

いいビルの世界 東京ハンサムイースト / 東京ビルさんぽ【著・写真】

¥2,200

SOLD OUT

以下、版元より 名も知らぬ 素敵な 古いビルさんぽ 上ばかり見て歩いていたら、東京ビル砂漠は深い森になった。 丸い窓・タイル・面格子・壁画…… 名も知れぬ、すてきな古いビルを探して 問屋街・繁華街・金融街・住宅街へ 東京を半分に分け、右半分を特集する「ハンサムイースト」編。高度経済成長期に建てられた、自由なデザインと、手仕事が光るビル。親しみやすい背の低いビル。有名建築家の手によるものでない、いいビルを中心に紹介していきます。

-

世界の民芸玩具 [日本玩具博物館コレクション] 尾崎織女【著】/高見知香【写真】/軸原ヨウスケ【企画・デザイン】

¥3,300

以下、版元より 玩具に秘められた祖先たちの記憶 田舎町の私設博物館が世界の人々とともにつくりあげた20世紀の民芸玩具コレクション。木、土、木の実、麦わら、ヤシの葉、ヒョウタン、紙……身近なものを使った多様な表現を通して、世界の造形文化を旅する。メキシコの陶芸の村で作られたアヒルの貯金箱、イヌイットの作った骨のけん玉、東欧や北欧の国々に伝承される翼を広げた木製の鳥。時代に取り残され、消滅しようとしている民衆芸術に光を当てる。

-

中国民衆玩具 [日本玩具博物館コレクション] 尾崎織女【著】/高見知香【写真】/軸原ヨウスケ【企画デザイン】

¥3,850

以下、版元より 大地と民衆が育んだ素朴美が420点大集結! 小さな博物館の膨大な玩具コレクションの背景には、激動の時代をこえて玩具文化の灯をつなごうと尽力した人々、素朴な造形美に打たれ、調査・蒐集にのめり込んだ人々があった。中国大陸の東北から西南へと旅して、民衆の手による素朴な玩具をひとつずつ、土地の文化慣習をひもとき紹介する図鑑。満州で蒐集された貴重なコレクション群を含む圧倒的な作品数、玩具学芸員による時代・素材・文化背景をおさえた詳細な解説、美しい造本・写真に加え、歴史に翻弄されながらも玩具を破壊と衰退から命がけで守ろうとした人々の熱い思いが伝わる愛蔵版。

-

オアハカの動物たち [VINTAGE OAXACAN WOOD CARVING] 岩本慎史【著】/安彦幸枝【写真】

¥2,750

以下、版元より オアハカン・ウッド・カーヴィング 初期の色彩と造形 手工芸の宝庫といわれるメキシコ・オアハカ州。20世紀半ば、一人の男が作りはじめた木彫りの動物たちに、ミッドセンチュリーを代表するデザイナー、アレキサンダー・ジラードが早くから注目した。今ではメキシコを代表する工芸品となったオアハカン・ウッド・カーヴィングだが、初期のものはマチェテ(山刀)を使った粗い彫りと、釘で打ちつけただけの手足や尻尾、アニリン染料の味わい深い褪色など、なんとも言えずおおらかで、日本でも多くの作り手に愛された。本書では、濱田庄司・堀内誠一・柚木沙弥郎・柳宗理・山本教行らの蒐集品を含む130点の動物たちを紹介する。

-

オストモダン1 東ドイツ / イスクラ【著・写真】

¥2,420

以下、版元より 失われゆく社会主義景観、30年後の未来 ドイツ東部(旧東ドイツ地域)に現存するオスト(東)×モダンなスポットを紹介するビジュアルブック。東西ドイツ統一後、過去の社会主義文化の色が薄れていくなか、人々に親しまれ、芸術性の高さから文化財として登録されたり取り壊しを免れたりしたものなど、生きている社会主義の産物を訪ね歩くガイドとしても有益な1冊。

-

オストモダン2 東ヨーロッパ / イスクラ【著・写真】

¥2,640

以下、版元より 夜行列車に乗って、ガイドブックでは出会えない日常へ 社会主義時代が遠くなる東欧で、民主化後も残る巨大集合住宅や時を止めたようなインターホテル、駅舎、戦後に繁栄を享受した街、モニュメントなど、文化と歴史の名残をとどめる社会主義の産物を迫力ある写真と用語の説明をまじえた解説で紹介する。2024年4月下旬発売。

-

のりもので のみくい

¥825

うおのめとるこ「のりもので のみくい」 知らない土地を移動しながら食べるパンや牛乳はなぜあんなにおいしいんでしょうね。大福書林から刊行された『まちで出会ったかわいいあのこ』も好評の著者の、自主制作本です!

-

まちで出会ったかわいいあのこ

¥2,200

うおのめとるこ・藤本健太郎・松村大輔『まちで出会ったかわいいあのこーまちの文字図鑑・番外編』(大福書林) にぎやかな商店街や案内板に残る「かわいいあのこ」さがし 商店街の看板やのぼり、ネオン、シャッターや窓のステッカー、案内板など、身近な場所にたたずむ「かわいい」キャラクターたち。有名な企業のものでなくとも、その街に暮らす人々には親しみ深い顔を楽しく分類してご紹介。ほとんど正式な記録として残らない屋外広告ですが、そこには暮らしや文化・世相が反映され、何十年もの間、通り過ぎる人々の目に映る身近なアート。手描き・アクリル看板が作られ、技術をもつ職人たちが活躍した時代に生み出された、素通りできない「かわいいこ」を日本全国北から南へ記録に走る、著者たちの傑作選。当時を知る製作者たちへの取材レポも必読。

-

私の生活改善運動/安達茉莉子

¥1,980

安達 茉莉子『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎) ”どんな部屋、どんな生活にしていくのがいいだろう? 絶対に、絶対に譲りたくなかったことがある。 それは、そこが幸福が生まれる場所にとなるかどうか、ということだった” 生活綴方出版部からZINEとして出版されていた時もあちこちの本屋さんで見かけ、愛されている本だということを感じていましたが、こうして本になってみるとまた、愛着が湧くものですね。先日当店で購入し、読んでくださったお客さんが、それはもうやる気(生きる気力とでも言いましょうかね)に満ちていく様子が印象的でした。 以下、版元より これは、ひとりよがりの贅沢ではない。−−ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。 日常において、とても些細なことだけれど、気にかかっていること。タオルやシーツ、ゴミ箱、セーター、靴、本棚……。これでいいやで選んできたもの、でも本当は好きじゃないもの。それらが実は、「私」をないがしろにしてきた。淀んだ水路の小石を拾うように、幸せに生活していくための具体的な行動をとっていく。やがて、澄んだ水が田に満ちていく。——ひとりよがりの贅沢ではない。それは、ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。それが“私”の「生活改善運動」である。 手づくりのZINEとしては異例のシリーズ累計五千部を記録した大人気エッセイ『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』を、5万字の書下ろしとともに再構成。待望の単行本化! 装丁:矢萩多聞(Ambooks) 校正:牟田都子

-

マリはすてきじゃない魔女/柚木麻子 著、坂口友佳子 絵

¥1,320

以下、版元より だれかのための「すてき」はもういらない。 自分の心に素直になれば、あなたも「魔女」になれるかも!? ふたりの魔女ママとくらす11歳の魔女マリは、食いしんぼうで、おしゃれが大好きな女の子。「魔法は自分のために使ってはいけない」きまりを今日も忘れ、ジャムドーナツを「倍数の魔法」で巨大化させたから学校じゅうが大パニック! 親友ふたり、算数が得意なスジと魔女に憧れるレイのおかげで無事だったのに、ママからはお説教。大人たちは、みんなと生きるためには、人の役に立つ「すてきな魔女」になりなさいっていうんだけど、それってなんかヘンじゃない……? 『本屋さんのダイアナ』『らんたん』の柚木麻子、初の児童文学! マリにふりまわされながらも、町のみんなが自分のための魔法を見つけていく物語。小学中学年から大人まで/総ルビ/挿絵入り。

-

小山さんノート/小山さんノートワークショップ 編

¥2,640

以下、版元より 「小山さん」と呼ばれた、ホームレスの女性が遺したノート。 時間の許される限り、私は私自身でありたいーー2013年に亡くなるまで、公園で暮らしながら、膨大な文章を書きつづっていた小山さん。町を歩いて出会う物たち、喫茶でノートを広げ書く時間、そして、頭のなかの思考や空想。満足していたわけではなくても、小山さんは生きるためにここにいた。 80冊を超えるノートからの抜粋とともに、手書きのノートを8年かけて「文字起こし」したワークショップメンバーによるそれぞれのエッセイも収録。